戏曲进校园·微党课丨施夏明:瞿秋白先生度过了短暂却伟大的一生

冯圆芳2021/11/25 16:36来源:交汇点

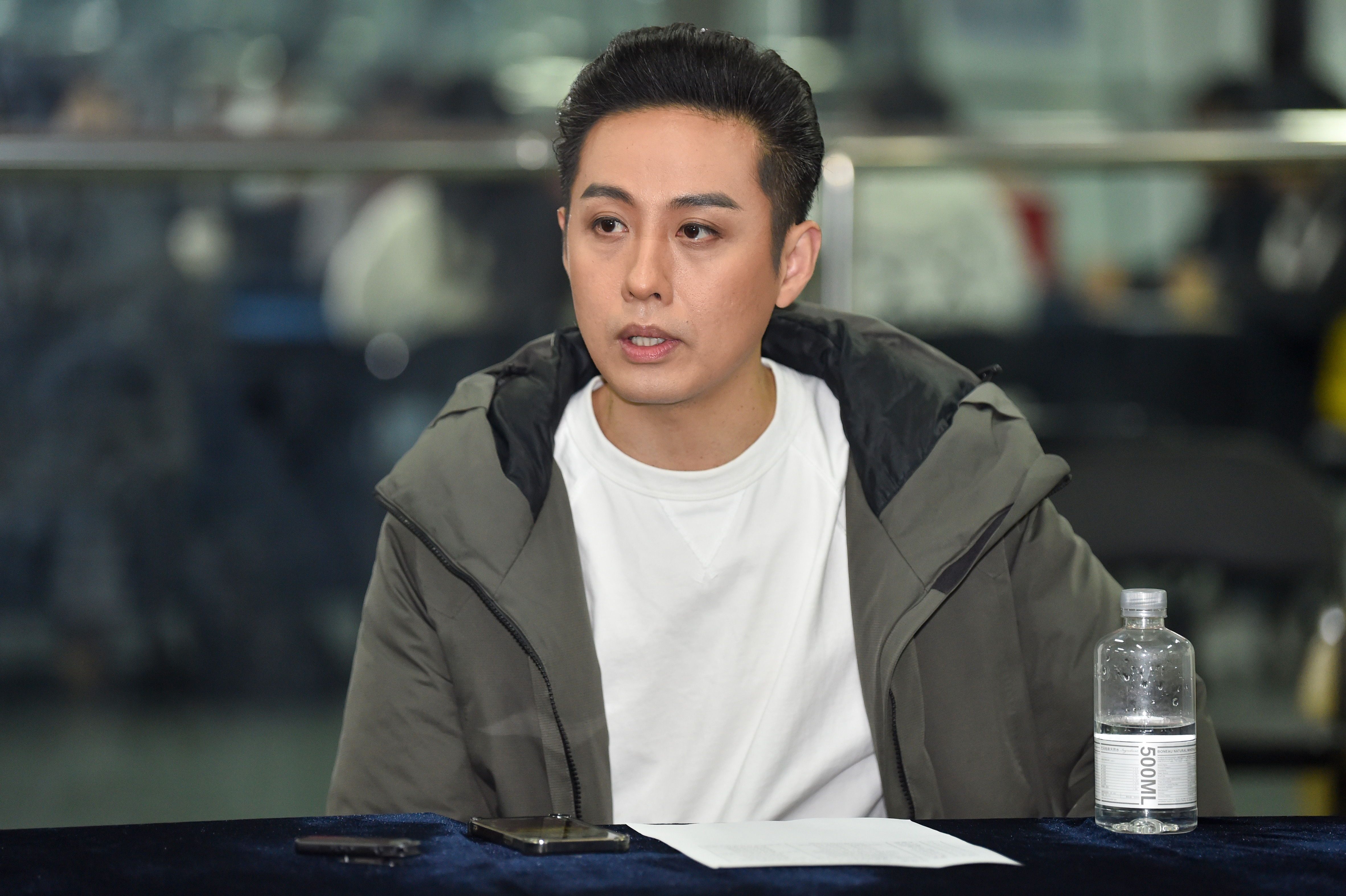

11月24日,2021江苏戏曲名作高校巡演昆剧《瞿秋白》走进江苏第二师范学院,受到莘莘学子的热烈欢迎。演出结束后,瞿秋白饰演者、省演艺集团昆剧院院长施夏明匆匆换下演出服,还没来得及卸妆,就赶到了新华报业传媒集团主办的“微党课”现场。“小明老师,您的表演太精彩了!”“您怎样理解瞿秋白的形象?”“能多和我们讲讲演出背后的故事吗?”学生们青涩腼腆的小心提问,让施夏明感受到,古老昆曲正青春,伟大先烈正青春。

“瞿秋白度过了短暂却又非常伟大的一生。他长期罹患肺结核,身体非常孱弱,但在这样一个病弱之躯下,潜藏着一颗赤诚热烈的灵魂。”施夏明说。在他看来,贯穿于瞿秋白短暂一生的关键词,是“信仰”——自从他接触到马克思主义思想,接触到中国共产党之后,他就决定要为共产主义事业奉献终生,用热血浇筑生命,用生命践行信念,走过了虽短暂困苦,却快乐、纯粹和伟大的一生。

《瞿秋白》临近剧终时,主人公唱着俄语版和亲自翻译的汉语版《国际歌》走向刑场,在昆曲舞台上唱外国歌曲,让很多对昆曲的印象仍停留在《牡丹亭》的学生倍感新奇。面对这位“江苏老乡”,很多学生们并不知道的是,他身上其实集齐了多个“第一”:第一个翻译《国际歌》歌词,第一个系统译介马克思文艺理论和苏俄作品,第一个把新生的苏维埃共和国介绍到中国,第一个尝试用马克思主义研究中国社会政治经济、研究中国革命……施夏明告诉学生,瞿秋白曾写下“我是江南第一燕,为衔春色上云梢”的诗句,诗意地表达了自己为救亡启蒙、率先引进先进思想的光明心路。

《瞿秋白》中与主线情节相互穿插的心理时空,从不同侧面照亮了瞿秋白的完整生命。施夏明解释:“剧中第一章是瞿秋白和母亲的梦中相遇,这一章可能一开始会让大家感觉入戏困难,不太明白为什么要演这部分,但凡是能定下心来把这部分认真地看完的,就会了解到瞿秋白对共产主义事业产生坚定信念的溯源,这个源头就在于他母亲的死。当看到母亲因为受到宗族冷遇,想要通过自杀来换取宗族对子女的庇佑时,瞿秋白对这个破败不堪的封建旧社会就已经深深地失望了,他决定要为推翻这个黑暗社会贡献自己的一份力量。剧中的那句‘母亲,儿子去了,双儿(瞿秋白乳名)要做那裂空的闪电、惊天的霹雳去了’,就是先生自述的原文。”

然而,学生们都注意到,舞台上的瞿秋白形象并非是大义凛然、视死如归状。他在幻境中与妻子诀别时,流连缱绻,深情一片;他临刑前最后一瞥里的世界,是“清露一滚芳草尖”,清新得宛若初见。中统局训练科长王杰夫也不断地以蓬勃春色,试图唤起他对生命的留恋。

“从瞿秋白与亲人、友人、爱人的诀别中可以看出,他对这些人世间最美好的情感是割舍不下的,但他的伟大之处就在于,他愿意放弃自己的‘生’,来实现主义的‘生’、民族的‘生’。并且在回顾检视自己的一生时,他又能做到不为声名所累,真诚地面对自己,不夸张、不伪饰,哪怕知道自己的这部《多余的话》一定会落入敌人手中,一定会成为不利于自己的‘证据’……这样一位高尚纯洁的共产党人形象,让我每一次表演时,都有落泪的冲动。”施夏明说。

“旧社会破坏得彻底,新社会创造得光华。莫道我们一钱不值,从今要普有天下”——这是瞿秋白临刑前吟唱的亲自翻译的《国际歌》。“夕阳明灭乱山中,落叶寒泉听不穷;已忍伶俜十年事,心持半偈万缘空”——这是瞿秋白临刑前的集句偶得。前者是“敢化春雷斗穹苍”的革命豪情,后者是无怨无悔的豁达通畅——从瞿秋白身上,学生们明白了,唯有奋斗书写人生诗篇,才能在回首往昔时,不因虚度年华而悔恨,不因碌碌无为而羞耻,从容无悔地回眸一生。

新华日报·交汇点记者 冯圆芳 王慧/文 陈俨/摄

编辑: 冯圆芳

新闻链接:https://jnews.xhby.net/v3/waparticles/29/kONHYohXOPyaJW8p/1